本大学院の教育内容

3つの学問領域

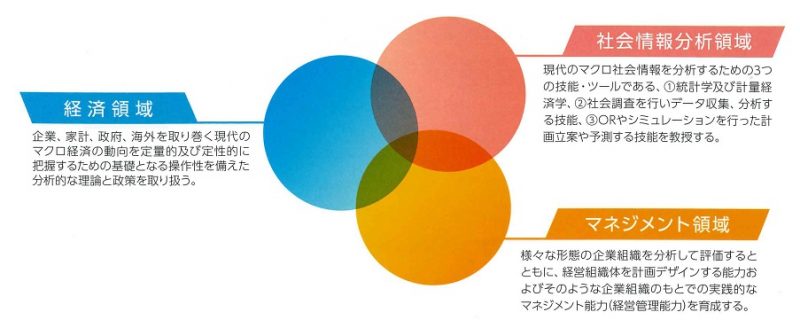

本研究科の教育プログラム(カリキュラム)は、「企業をとりまく経済の動向を適切に把握し予測などを行いうる能力」および「企業経営を円滑に遂行していくための様々な実践的マネジメント能力」を獲得することを目的として、次の3つの学問領域から構成されています。

経済領域

企業、家計、政府、海外をとりまく現代のマクロ経済の動向を定量的及び定性的に把握するための基礎となる操作性を備えた分析的な理論と政策を取り扱います。

社会情報分析領域

現代のマクロ社会情報を分析するための3つの技能・ツールである、①統計学及び計量経済学、②社会調査を行い、データを収集したり分析する技能、③ORやシミュレーションを使った計画立案や予測の技能を教授します。

マネジメント領域

様々な形態の企業組織を分析して評価するとともに、経営組織体を計画デザインする能力およびそのような企業組織のもとで実践的なマネジメント能力(経営管理能力)の涵養を図ります。

実践志向型大学院

新潟産業大学大学院は、地域社会の指導的産業人や、自治体職員、そして中等教育機関における指導的教員など、地域社会の発展を担う人材の養成に加え、すでに社会のさまざまな分野で活躍する社会人への再教育、地域住民への生涯教育を目的とした高度な学習・研究機会を提供します。そして、2年間の教育課程において、地域の指導的立場となる人材に求められる「状況判断能力」「意思決定能力」「マネジメント能力」の向上に資するための教育提供を目的とした「実践志向型」大学院です。

「実践志向型」大学院とは何か?

本大学院は経済学研究科(修士課程)であり、そして「実践志向型」の大学院です。

「実践志向型」大学院とは、実際に社会に対峙する際に力を発揮できる社会科学の知識を修得するとともに、責任ある企業人としての意思決定を支える、理論のみにとどまらない社会科学知識を修得します。

新潟産業大学大学院 経済学研究科は、そのミッション(社会的使命)を『経済社会の発展を起動させる人材の育成』に定め、「企業をとりまく経済の動向を適切に把握し予測などを行いうる能力」、「企業経営を円滑に遂行していくための様々な実践的マネージメント能力」という2つの能力の涵養の機会を提供するとともに、「経済領域」、「社会情報分析領域」、「マネジメント領域」の3領域から構成されるカリキュラムを通じて、今日の産業社会において企業人として必要とされる状況判断能力、意思決定能力およびマネージメント能力を獲得することを目的としています。

カリキュラム表

修了要件:修士課程に2年以上在学し、30単位以上修得し、かつ修士論文または特定課題研究の審査に合格すること。

ただし、在学期間に関しては、優れた業績をあげた者については、1年以上在学すれば足りるものとする。

| 授業科目 | 配当年次 | 単位数 | ||

|---|---|---|---|---|

| 必修 | 選択 | |||

| 経済領域 | ゲーム理論特論 | 1・2 | 2 | |

| ミクロ経済学特論Ⅰ・Ⅱ | 1・2 | 2・2 | ||

| マクロ経済学特論Ⅰ・Ⅱ | 1・2 | 2・2 | ||

| 財政学特論 | 1・2 | 2 | ||

| 金融論特論Ⅰ・Ⅱ | 1・2 | 2・2 | ||

| 国際金融特論Ⅰ・Ⅱ | 1・2 | 2・2 | ||

| 国際経済学特論Ⅰ・Ⅱ | 1・2 | 2・2 | ||

| 産業政策特論 | 1・2 | 2 | ||

| 産業特論 | 1・2 | 2 | ||

| 開発経済学特論Ⅰ・Ⅱ | 1・2 | 2・2 | ||

| 経済史特論Ⅰ・Ⅱ | 1・2 | 2・2 | ||

| 中国経済特論 | 1・2 | 2 | ||

| 社会情報分析領域 | 経済数学特論 | 1・2 | 2 | |

| 統計学特論 | 1・2 | 2 | ||

| 応用統計分析特論 | 1・2 | 2 | ||

| 計量経済学特論 | 1・2 | 2 | ||

| 社会調査・社会データ解析演習 | 1・2 | 2 | ||

| OR・シミュレーション演習 | 1・2 | 2 | ||

| 社会学特論 | 1・2 | 2 | ||

| マネジメント領域 | 経営情報システム特論 | 1・2 | 2 | |

| 経営組織特論 | 1・2 | 2 | ||

| 財務会計特論 | 1・2 | 2 | ||

| 経営管理特論 | 1・2 | 2 | ||

| 流通システム特論 | 1・2 | 2 | ||

| 経営史特論 | 1・2 | 2 | ||

| 管理会計特論 | 1・2 | 2 | ||

| 国際経営特論 | 1・2 | 2 | ||

| 起業論特論 | 1・2 | 2 | ||

| 国際マーケティング特論 | 1・2 | 2 | ||

| コーポレート・ガバナンス特論 | 1・2 | 2 | ||

| 共通科目 | 経済学外書研究 | 1・2 | 2 | |

| 演習 | 演習Ⅰ | 1 | 4 | |

| 演習Ⅱ | 2 | 4 | ||

各授業科目の講義概要一覧

経済領域

ゲーム理論特論

ゲーム理論の基礎としてナッシュ均衡の概念など主要な概念について、さらにはその応用分析例を論じる。ゲーム理論を理解し、修士論文にゲーム理論的な視座を持ちこめることを目標とする。

ミクロ経済学特論Ⅰ

本講義では、ミクロ経済理論の基本となる市場メカニズムについて、消費者の効用最大化行動と生産者の利潤最大化行動を中心に講義する。大学院で経済学の論文を読む際に、最低限必要なミクロ経済理論を修得する。

ミクロ経済学特論Ⅱ

ミクロ経済学特論の後半部に当たる本講義では、分権的に意思決定される経済での資源配分の効率性について学んだ後、不完全競争・市場の失敗・情報の非対称性・戦略的行動が資源配分に与える影響について解説する。

マクロ経済学特論Ⅰ

マクロ経済学特論の前半部に当たる本講義では、一国単位の経済活動を記述する国民経済計算の体系を学んだ後に、経済成長のメカニズムや貨幣供給と物価水準の関係といった長期のマクロ経済現象について解説する。

マクロ経済学特論Ⅱ

マクロ経済学特論の後半部に当たる本講義では、家計の消費行動・企業の投資行動を通じた景気循環のメカニズムなど短期の経済現象について解説し、マクロ経済における財政・金融政策のあり方について理解を深める。

財政学特論

日本の抱える財政の問題点を理解するためには、実際の財政制度を理解したうえで財政理論を身に着ける必要がある。本講義では日本の財政制度を解説するとともに、そのバックグラウンドとなる理論を紹介する。

金融論特論Ⅰ・Ⅱ

本講義では、新聞などで報じられている金融に関する記事などを理解するのに必要な金融や経済についての基本的なしくみについて学習する。理論的な手法だけに偏らず、実際の金融制度や統計データ、歴史的事実などとのバランスを重視し講義を進めていく。

国際金融特論Ⅰ・Ⅱ

現代の世界経済を理解するうえで、国際金融論は欠くことのできない重要な学問である。本講義では現実の国際金融的現象を理解する上で基本となる概念や理論を、現実の例を踏まえながら学習していく。

産業政策特論

ティロールの産業組織論などで、産業の経済学、あるいは産業政策を学ぶ。市場の環境のもと、どのような経済事象が起きてくるか、そこでどのような「最適からの乖離」が生じてくるか、といったことについてのセンスを獲得する。

産業特論

日本の医療・福祉産業の現状、その開発状況、さらに世界的にも発展すると考えられる技術動向を分析し、少子高齢化の課題に取り込めるよう新たな研究開発について学習する。

開発経済学特論Ⅰ

一般的な発展途上国の開発問題ではなく、先進工業国の今後の開発、もしくは発展のあり方について講義する。経済成長と環境保全のトレードオフ関係を理解し、この問題に必要な社会的取り組みについての理解を深めることを達成目標とする。

開発経済学特論Ⅱ

開発経済学特論Ⅰの内容を引き継ぎ、さらに持続可能な発展の議論を紹介する。様々な定義が存在する持続可能な発展について、その議論に対する理解を深める。

経済史特論Ⅰ

英国・ドイツ・米国を中心に資本主義経済の世界史的展開を学ぶ。現状は歴史の所産である。経済の現状を正しく認識するために、近代資本主義の生成・発展・成熟の歴史を理解することを目標とする。

経済史特論Ⅱ

幕末以降の日本資本主義発達史を講じ、最近のグローバル資本主義に及ぶ。現代は歴史の所産である。日本経済の現状を正しく認識するために、その資本主義としての生成・発展・成熟の歴史を、世界史のなかで理解することを目標とする。

中国経済特論

1978年末の改革開放後の中国経済がどのように発展してきたかをセクター別に考え、さらに高度成長の歪みである所得格差や環境問題などを理解するとともに、中国と世界経済の連携もあわせて理解する。

社会情報分析領域

経済数学特論

微分・積分、線形代数における基礎知識をもとに実際の基本的なミクロ・マクロ経済モデルや計量経済学の問題、その他実用上の問題に適用できるようにする。

統計学特論

統計的記述と統計的推測を学ぶ。統計的記述では度数分布や各種代表値を、統計的推測では確率変数・確率分布、標本分布を踏まえて推定と検定を学ぶ。

応用統計分析特論

統計的回帰分析について学ぶ。内容としては単一方程式モデルの最小2乗推定量の分布とその性質、および仮説検定。そして重回帰分析に伴う諸問題を学ぶ。さらに連立方程式モデルの解法と予測を学ぶ。ここではパソコンによる演習も取り入れる。

計量経済学特論

計量経済学の基本は回帰分析である。単純回帰分析、重回帰分析の復習を行ったうえで、パラメータの線形制約、構造変化テスト、単位根検定、自己相関、不均一分散、そして同時方程式モデルを学ぶ。実践的に学ぶために計量経済学ソフトの操作方法と利用方法も併せて学び、これを通して統計データに基づく実証分析の習得に役立てたい。

社会調査・社会データ解析演習

アンケート調査票の設計手法を講述する。講義では随時、実際の調査の実施例を紹介し、それらについて問題点や改善点などを討議・検討し、 回収された調査票からデータを作成する手法と、データを解析するクロス集計分析の手法を講述する。集団間の平均や分散の違いなどを検定するための統計的な処理の手法についても述べる。

ORシミュレーション演習

社会現象の数量的意思決定を行う手順を講義する。電子計算機の出現により、これまでの理論的興味から計算可能性や現実性に問題の興味は移行している。従来のテーマである待ち行列、ゲーム理論、線形計画法をより現実的な関数、データを利用できる形式に変換することを強調して講義する。

社会学特論

社会学の基礎理論によりながら、近代化の理念、近代社会の実態、オルタナティヴとしての社会主義の失敗、現代社会のあらたな問題点の指摘と未来展望を、近代化および脱近代化の歴史的過程を追いつつ、説明していく。

マネジメント領域

経営情報システム特論

IT(情報技術)は多くの新たなビジネスモデルの創出を促進した。それらは情報システムと不可分であり、情報システムの本質的な役割がビジネスプロセスの革新にあることを如実に示す。ビジネスにおける情報システムの役割や効果を分析し、それがビジネスプロセスの革新をもたらす理由を考察し、ケーススタディを行う。加えて、そのような情報システムの開発方法とマネジメントについて講義する。

経営組織特論

ビジネスをするための組織は、どのような原理で動くのか、自分のビジネスにふさわしい組織をいかに設計するか考察する。企業組織をマネジメントするために必須の知識の習得およびそれに対する態度や能力を養成する。

財務会計特論

財務諸表体系における活用と相互関連を特に論ずる。投資家情報における会計情報のあり方と信頼性を踏まえて、具体的な事例を重視しながら、多面的に財務会計について考察する。

経営管理特論

経営目的や経営戦略を確実かつ効率的に実行していくためには、「組織づくり」「計画とコントロール」「動機づけ」や「リーダーシップ」などが必要になるので検討する。「社会と企業」という観点からの企業や経営に対する知識の習得およびそれらに対する態度や能力も養成する。

流通システム特論

現代社会において、効率的な流通システムは欠かすことができないものとなっている。ただし、この流通システムは一朝一夕に出来上がっているわけではなく、様々な主体を巻き込みながら100年以上の歳月をかけて今に至っている。その流通システムに関する歴史や理論を体系的に理解することで、現代社会を支える流通・商業の役割を学ぶ。

経営史特論

資本主義発生期の商人資本(イギリス羊毛工業)、確立期の産業資本(イギリス綿工業)、成熟期の金融企業(ドイツ・アメリカの重工業株式会社と金融機関)について、その企業システムの特質を論じた上で、日本における企業の発達史、特に政商=財閥資本、綿工業独占体、新興財閥の特質を解明し、さらに第2次大戦後の財閥解体後の企業集団とその再編成などについて講述する。

管理会計特論

経営管理に役立つ会計領域という点から会計情報の活用を考察する。経営者にとってもっとも有用な会計情報とは何か。投資家向けの財務会計情報との違いはどこにあるのか。固定費を中心テーマとして、オペレーティング・レバレッジなどとの関係を通して、あらゆる面から経営管理における固定費の重要性や特性を整理しながら、資金の流れと売上高・利益・資本などの諸関係を具体的に論ずる。

国際経営特論

日本企業のグローバル化の現状と課題を最近の事例を踏まえて検証し、その上で企業(主体)と市場(対象)のグローバル化と日本企業のグローバル戦略のあり方、日本企業がグローバル・ビジネスの再構築を推進する上で望ましいフレームワークを考察する。

国際マーケティング特論

国際マーケティングの基本的概念と理論の習得を目指し、経済のグローバル化や市場環境の実態を踏まえた上で、国際マーケティングにおける主要な問題を理解する。また、市場調査と分析手法の能力を身につけ、ケーススタディとディベートを通して理解を深める。

コーポレート・ガバナンス特論

コーポレート・ガバナンスの核心は、いかに経営者を規律付けるかにある。外部ガバナンス(メインバンク、機関投資家、M&Aなどによる経営規律)と内部ガバナンス(経営者の報酬システムの設計、社外取締役によるモニタリングなど)の視点から、日本企業のこの歴史的展開と現状について、具体的なケースと最新の実証分析の成果を織り交ぜながら解説する。

共通科目

経済学外書研究

基礎的な英米経済学文献などを読解し、その内容の把握を通じ経済に関する研究遂行に必要とされる理論、手法を身につける。

演習

演習Ⅰ

各教育分野における文献、特に外国語の論文などを購読して専門的素養をつけると共に、本分野の現状を把握し、新しい課題を見出すために役立てる。

演習Ⅱ

各自の研究テーマに即して、自ら調査等のデータ収集とその分析等、社会科学の方法を用いて研究することを修得させ、修士論文または特定課題研究の作成の指導を行う。

修士課程の修了

大学院修士課程の修了の認定は、修士課程に2年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、修士論文または特定課題研究の審査に合格した者について修了を認定し、学長が修了証書を授与します。ただし、在学期間に関しては、優れた業績をあげた者については、1年以上在学すれば足りるものとします。

上記により修了を認定された者には、修士(経済学)の学位を授与します。

大学院の修了要件科目及び単位一覧

| 科目区分 | 単位数 | ||

|---|---|---|---|

| 必修科目 | 演習I | 4 | 8 |

| 演習II | 4 | ||

| 選択科目 | 社会情報分析領域 | 2 | 22 |

| その他 | 20 | ||

| 修了に必要な最低単位数 | 合計 30 | ||

院生共同研究室

「院生共同研究室」に個人専用のデスクと本棚を用意し、研究への取り組みのための活動拠点となる場を提供しています。また、大学院生が自由に資料を閲覧できる環境を提供します。

院生指導室

大学院生への研究指導や、授業の補習を集中的に行うための場として「院生指導室」を用意しています。院生指導室にはパソコンを設置しています。

担当教員の専門分野と研究テーマ

| 職名 | 教員名 | 研究領域 | 研究テーマ |

|---|---|---|---|

| 教授 | 阿部 雅明 | 国際経済学・環境経済学 | 地球環境問題に配慮した国際貿易、経済成長のあり方 |

| 教授 | 今村 英明 | 経営学 | B2Bマーケティング、経営人材育成、企業変革マネジメント |

| 教授 | 江口 潜 | ミクロ経済学・労働経済学・経済理論 | 寡占理論、日本の企業の内部労働市場の賃金体型 |

| 教授 | 高橋 成夫 | 経営学 | 環境経営戦略の研究、変革型リーダーシップの研究 |

| 教授 | 橋本 次郎 | 計量経済・統計分析 | VARモデルによる予測研究 |

| 准教授 | 内橋 賢悟 | 経済史・アジア経済論・開発経済学・企業経済学 | アングロサクソン型市場主義の対アジア「制度移植」に関する研究 |

| 准教授 | 黒岩 直 | マクロ経済学・貨幣理論・失業理論 | 貨幣経済の特徴付けや、その挙動についての研究 |

授業担当

経済領域

| 担当科目 | 担当教員 |

|---|---|

| ミクロ経済学特論Ⅰ・Ⅱ、開発経済学特論Ⅰ | 阿部 雅明 |

| マクロ経済学特論Ⅱ、産業政策特論、ゲーム理論特論 | 江口 潜 |

| マクロ経済学特論Ⅰ、国際金融特論Ⅰ・Ⅱ | 黒岩 直 |

| 経済史特論Ⅰ | 小林 健彦 |

| 産業特論 | 絹川 ゲニイ |

| 金融論特論Ⅰ・Ⅱ | 宇都宮 仁 |

| 中国経済特論 | 王 大鵬 |

社会情報分析領域

| 担当科目 | 担当教員 |

|---|---|

| 統計学特論、応用統計分析特論、計量経済学特論 | 橋本 次郎 |

| 社会学特論 | 梅澤 精 |

マネジメント領域

| 担当科目 | 担当教員 |

|---|---|

| 経営組織特論、経営管理特論 | 高橋 成夫 |

| 国際マーケティング特論 | 今村 英明 |

| 管理会計特論、財務会計特論 | 山﨑 一輝 |